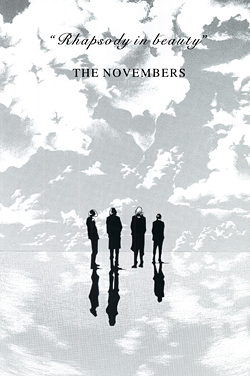

THE NOVEMBERSが新たな扉を開く5thアルバム『Rhapsody in beauty』をリリース!

- 自身が設立したレーベルの第1弾として世に放たれた前作『zeitgeist』は、とても清らかに破壊衝動を喚起してくれる一枚だった。が、新作『Rhapsody in beauty』を知ってしまった今では、その世界ですら青くあどけなく感じられるよう。牧歌的ともいえる旋律がやさしく肩を抱いてくれるようなシングル『今日も生きたね』を経て届いたTHE NOVEMBERSの5枚目のニュー・アルバムは、これまでの彼らの作品を軽く凌駕してしまうほどの衝撃と生々しい血の匂い、生命の鼓動が確かに感じられる堂々たる一作になった。まっすぐに立っていられないほどの暴風にも似た激しいノイズや、これまで味わったことのないような幸福な感覚に満たされる曲など、一人の人間が内包する世界の両極を鮮やかに描き切った全10曲。その振れ幅の大きさすらも、あるがままの美しさとして受け入れることができる。わくわくして妙に楽しい。ただただ気持ちいい。それらすべてが美しい。そんなシンプルで根源的な悦びをこのアルバムに込められた轟音や美音は呼び覚ましてくれるのかもしれない。

現在行われているツアーのファイナルは、ワンマンでは過去最大規模となる11月28日(金)STUDIO COAST。気が遠くなるほどの威力をはらんだTHE NOVEMBERSの美しい轟音を全身で浴びることの幸福と喜びを感じに行きたい。 - 小林祐介(以下、小林):そうですね。僕らが“独立して、一番最初にできることって何だろう?”とか、“これまではできなかったことを楽しみに変えていくにはどうしたらいいかな?”と考えた時に、たとえば大阪のFLAKE RECORDSやLOSTAGEの五味岳久さんが経営されている奈良のTHROAT RECORDSは、意思も価値観も持ったお店で、大型店よりも置いている品数は限られるかもしれないけれど、そこにあるべきものがある、という選別の美がありますよね。そういうものに触れるたびに素敵だなぁとも思っていたし、そういうお店があることをNOVEMBERSのファンに知ってもらいたかった。それと同時に、そのお店に行った時に、さっきの選別の美を感じてほしいのとそこにあるものと出会ってほしいなって。“選別”とか“問いかけ”っていうのは前作の『zeitgeist』のテーマでもあったし、自分たちが選んだお店、信用するお店で、まずこの作品から僕らは独立を始めたいなと。“ここから始めたんだ”っていうモニュメントみたいなものを、前作の販売方法にしたかったし、その気持ちを大事にしながら広げていけたらいいなと思ったんですね。

- ――自主レーベルを設立されて1年になりますが、最初の作品だった前作『zeitgeist』(‘13年)は、今年5月に全国流通になるまでは、メンバーが選んだCDショップと通信販売のみで購入できるという販売方法を取られていて。ユニークでもあり意志を感じるとともに、逆の見方をすれば店頭に買いに行きたくても近くに売っていないという声もあったのではないかなと。

- 小林祐介(以下、小林):そうですね。僕らが“独立して、一番最初にできることって何だろう?”とか、“これまではできなかったことを楽しみに変えていくにはどうしたらいいかな?”と考えた時に、たとえば大阪のFLAKE RECORDSやLOSTAGEの五味岳久さんが経営されている奈良のTHROAT RECORDSは、意思も価値観も持ったお店で、大型店よりも置いている品数は限られるかもしれないけれど、そこにあるべきものがある、という選別の美がありますよね。そういうものに触れるたびに素敵だなぁとも思っていたし、そういうお店があることをNOVEMBERSのファンに知ってもらいたかった。それと同時に、そのお店に行った時に、さっきの選別の美を感じてほしいのとそこにあるものと出会ってほしいなって。“選別”とか“問いかけ”っていうのは前作の『zeitgeist』のテーマでもあったし、自分たちが選んだお店、信用するお店で、まずこの作品から僕らは独立を始めたいなと。“ここから始めたんだ”っていうモニュメントみたいなものを、前作の販売方法にしたかったし、その気持ちを大事にしながら広げていけたらいいなと思ったんですね。

- ――なるほど。

- 小林:それとともに、今年5月にシングル『今日も生きたね』を全国流通でリリースした時に、大型店でもどこでも、人が人に届けてるという点で変わりはないんだなって再確認したところがあって。コアなお店の楽しみ方と大型店の楽しみ方って、共通する部分と違う部分があるんですよね。ただ、“感謝する”って点に関してはどちらも変わらなかった、ということを学んで。これからは単純に、コアな部分を大事にしながら、どれだけ広く知ってもらえるように頑張るか、ということに価値を置いています。

- ――今回のアルバム『Rhapsody in beauty』は、発売前に11時間限定で全曲試聴でき、試聴が終わったと同時に、最後の曲『僕らはなんだったんだろう』(M-10)のフリーダウンロードというギフトがありました。私自身、試聴&ダウンロードした時に感じたのは、画面を通じてのコミュニケーションでしたが、さっき言われた “人が人に届ける”のと同じような血の通った温かいものがそこにあるように受け止めました。

- 小林:僕らの基本的な考え方って、しかるべき情報やものを、しかるべきタイミングでしかるべき相手に、相応の届け方で届けたいっていうのが基本にあるんですね。試聴時間を11時間とか24時間限定とか、時間を区切っているのは、垂れ流しをすることで価値を下げたくないのもあるし、たとえば24時間限定となった時に、対価として僕らにそれだけの時間をくれる人が現れるわけですよね。時間を限定することによって聴く人は少なくなるわけですけど、そうやって選別することで僕らはこの音源を届けたいし、聴き手からすると、限られた時間の中でダウンロードする、クリックするっていう、わざわざ僕たちのためだけに労力を割いてくれる。その対価が欲しかったんですね。そういうやりとりやいろんなプロモーションとか、そういうものに気持ちを入れられたらいいなというのが、自分たちの行動のすべてにあって、それがさっき言われた“温かい”というところにつながっているのかなと。

- ――そうなのかもしれません。アルバム『Rhapsody in beauty』は、とにかく美しかったです。聴いていて感じたのは、美しいものというのはぼんやりしていなくて、音でも声でも色彩でもとてもはっきりしていて、曖昧じゃないんだなということでした。ノイズの洪水のような曲もあれば、『tu m’(Parallel Ver.)』(M-5)のように穏やかな曲調もあり、その対比も鮮やかで、どれも全部が迷いなくくっきりとした音楽でした。その“くっきり”とか“曖昧じゃない”というのは、歌詞で何かをハッキリ言い切っている、という意味じゃなく、曲の持つ世界のことなんですけどね。それと、そういった “美しいもの”って、時には“がんばれ”という言葉以上に力をくれるんだとも思いました。

- 小林:嬉しい。確かにそうですね。

- ――小林さん自身、今回のアルバムはタイトル通り、美しいものを作りたかった?

- 小林:もともと、THE NOVEMBERSを始める時とか、自分が物事を始める時の価値基準って“美しいか、美しくないか”ってことしかなくて。ただこれまでは無自覚で、美しいものが好きなのは当然のことだったので、わざわざそれを声高にいう必要も感じていなかったんですね。ただ今回は、これまでも目には見えていたけど、あえて意識してなかった美しさ、例えば、今回“美しさ”と“ノイズ”っていうのが作品の1つのモチーフになってるんですけど、ノイズっていうと騒音とか、ドレミファソラシド以外の音とか、何かから外れてしまったり、規格外の音として削られたり省かれたり調整されたりするものだと思うんですね。僕らも気づかないうちに、削ってきたノイズとか、なくしてきたものがあったと思うんですけど、そこに美しさを見出すことができる未来があるんだってことを途中で意識し始めて。たとえば“何か、美しいものを作りたい”という目的にもとに4人が集まっていろいろやっている時に、機材に触れてガシャンと音がした時のノイズとか、“ジーーーッ”て鳴ってる音とかが出たとする。それはすべて“美しさ”をきっかけに生まれたものだし、それを愛するか愛さないか、残すか残さないかは僕たち次第なんだってことに気づいて。それでいえば今回は、ほぼほぼ残しました。たとえば曲を演奏してない時の“ジーーーッ”って音なんて、これまでだったら削って当然と僕らも思いこんでたけど、そういうのもすごく愛おしかったり、美しいなと思った。なので、それをあえて残すこと自体が作品にとって良い方向に転んだと思います。

- ――そうだったんですね。

- 小林:『今日も生きたね』という作品では、自分の中で、言葉とか意味とか価値観というものにおいて、1つの集大成みたいなものを作れたなと思っているんですね。僕は生きている中で、心身の健康に一番価値を置いているんですけど、そうでありつつ、かつ美しいものを世の中に残したいと思ってやってきた。けど、“美しさ”というものを考えた時、世の中の価値観や倫理観、道徳なんかはもともとは関係ないもののはずだ、という気持ちもあって。たとえば森の動物が死んで、それが虫とかバクテリアに身体を食べられて、骨になって土に返っていく。その映像を早送りしたビデオを観た時に、“美しいな”って神秘的な気持ちになって感動したことがあって。でもそこにあるのは、朽ち果てていく姿、死んでいく姿なわけで、いわゆるネガティブなものといえますよね。心身の健康に価値を置いている自分であるにもかかわらず、感じてしまった病的な美がそこにはあって。その時に、僕が“美しい”と感じるものは、道徳でもなんでも止めることはできないなって改めて感じたんですね。『今日も生きたね』までは、そういうものに美を感じてしまう僕はもしかしたらよくないのかもしれないという疑いやそう感じることへの変なしがらみみたいなものを気にしてしまう面もあったんですが、今回のアルバムでは一度そういうものを取り払ってみたかったんですね。歌詞とかもそうで、美しければ、道徳や倫理観はさておき、それを世の中に残す理由としては100点だって思ってやってましたね。

- ――その歯止めをかけない感じに通じるのかはわかりませんが、『Sturm und Drang』(M-2)から『Xeno』(M-3)の流れは自分の中の戦闘スイッチが入る感覚がありました。“行っていい(”と言われているような、自分を抑えていたものを取り払っていいぞといわれているような感覚です。

- 小林:うん

- ――そういう瞬間もあれば、『Romance』(M-9)を聴いている時の幸福感はなかなか言葉で言い表せないぐらいです。この際、歌詞の意味はどうでもいいと思えるぐらい、天から降り注ぐようなギターの音と声と歌、それだけで幸福に満たされるというか。

- 小林:それは僕が意識したところでもあって、音とか雰囲気でいいなと思ってもらえるのは嬉しいですね。実際あの歌詞っていうのは、幸せのどこかに向かっているはずの船がただ沈んでいく、という歌なんですよね。本当だったら、明日は素敵なことがあったはずだったのに。この旅は素晴らしいことが待ってるのに、終わっていく一瞬。もの悲しい救いのない話なんだけど、曲がすごく幸福感があって、その幸せなどこかに向かっている幸福感の一瞬を冷凍保存したものにしたかったんですね。だから、今言ってくれたことは、僕としては目的にすごく合っている気がします。

- ――そういった曲もあれば、自分の中の戦闘スイッチが入る曲、他にも『Blood Music. 1985』(M-4)や『dumb』(M-8)など破壊衝動を突き動かすような曲もありますが、1人の人間の中にもいろんな世界があって、その両極というか、人間の振れ幅の大きさや激しさを描かれているようにも感じました。1人の人間の中にこれだけ違った世界があったって、これぐらい振り切れてたっていいし、それすら美しいんだ、というメッセージというより、“それでいい”というフラットな目線があるように感じました。

- 小林:そうですね。感情が赴くままにというか、本当だったらバランスを取ることを考えたり、作品のキャラクターを作るという点では、10曲の中でも扱う人間によっては、曲の順番や整え方とか、世の中への見せ方もいろいろあると思うんですよ。ただ、それも含めて、自分たちが美しいものを作ろうと、その思いをまっとうしたいとなった時に、振れ幅の大きさとかも、“美しいんだからそうあって当然だ”ぐらいの気持ちでしたね。というか、“激しいものと、激しくないものが共存していて~”といわれる方もいましたが、価値基準はそこじゃないんですね。“血液型が何型で集めたか?”というより、“血の色が赤いかどうかってところで集めたんだよね”って話ですね(笑)。

- ――もっと根源的な話ですね(笑)。ところで吉木さんは今回のアルバムはいかがですか?

- 吉木諒祐(以下、吉木):個人的には、原点回帰じゃないですかね。もともと自分の根底にあるものをもう一回見つめ直したというか。自分の中にもともとあったものを、“やっちゃおうぜ”っていう感じでどーんと出した。あんまり迷ってなかったし、いつもは結構スタジオで小林君とかなりいろいろやり取りもするんですけどそれも今回はあまりなくて。

小林:洗練された方に行こうとするときに結構やり取りするんですけど、それがあんまりなかったよね。今回は“ロックアルバム”っていうのもモチーフにあったんで、吉木君のドラムって若干ハードロックっぽさがあるからね。

吉木:そう。凝ったことをやるというより、今回は“叩き様”とかそういうものに価値を置いていて、“この叩きっぷりでカッコよかったら、いいでしょ?”って(笑)。

小林:吉木君が痛快な感じだったらOKっていう(笑)。今回のアルバムを作ってる時は何か『少年ジャンプ』みたいな感じでしたね。少年心をくすぐるロックの初期衝動みたいなものも感じながら。

吉木:そう。若い子がバンドをやりたくなるような、楽器をやりたくなるような感じのノリでやってましたね。

小林:本当、そこからでしたね。“美しさ”もそうですけど、自分たちがわくわくしたり感動したり、素敵だなと思うものをシンプルにてらいなく出したというか。聴く人によっては“THE NOVEMBERS、すごいところへ行っちゃったな”とか、特に冒頭のノイズがブワーッと出てくる『救世なき巣』(M-1)と『Sturm und Drang』(M-2)を指して“変化球ですね”みたいな言い方をされることもあったんですが、その2曲に関して言えば、すごくシンプルな話だと思うんですね。だって、ドレミファソラシドもなく、“ただこの音を浴びるだけ、以上。”みたいな曲で、理論とかも何もないところで楽しめるものだから。それを“変化球”にしているのは、僕らというより、世の中の聴き方なんじゃないかなって。 - ――確かにそうなのかもしれません。

- 小林:これは灰野敬二さんが言われてるんですけど、西洋音楽がひとつのルールみたいになって以降、世の中の人は、ピアノの白鍵と黒鍵しか音楽がないと思い込んでる、と。けど、本当はドとド♯の間にも少しずつ音階があって、無限に音はあるわけですよね?でもその間の音はノイズとしてなくなっていくし、音として認められない。そういう考え方がノイズの世界にはあるんですよね。

- ――確かに切り裂くようなノイズと残響が押し寄せる『救世なき巣』(M-1)と『Sturm und Drang』(M-2)は、歌詞を手にして初めて“この曲には歌詞があったんだ”と思いました。

- 小林:その“歌詞があったんだ”っていう感想も僕らにとって重要なところで、僕らは日本人で日本語が分かるから、普通に日本語詞の音楽を聴いた場合、音よりも先に言葉が聴こえてきますよね。でもこの2曲に関しては、音より先に言葉の意味が入ってくるのは避けたかったのと、僕は人が呑み込まれてしまうぐらいの轟音とか、自分の声がまったくどこにも届かないんじゃないかと思うぐらいの爆音をCDという限られた音量の中で再現したかったんですね。それはMY BLOODY VALENTINEのライブを観たこともきっかけだったりするんですけど。

- ――なるほど。

- 小林:CDのマックスまで出せる音量が10だとしたら、その中で(ボーカルの)声って普通だいたい8ぐらいに設定されているんですね。どれだけノイジーなギターが鳴っていても、声の音量が8だったら、ただ歪んでるギターの音にすぎないんですけど、10のギターの音量に対して声が0.5しかなかったら、ものすごく大きな音になる。自分の声をものすごく小さくすることによって、この轟音がどれだけ大きいかということを相対的に表現したかったのがその2曲なんですね。もともとは、“歌詞がわかるように”ってエンジニアさんが歌のレベルを上げてくれたりしたんですけど、そうすると、ただのノイズに歌があるだけのように聴こえてあんまりおもしろくなくて。最初に自分がイメージした通りに調整しているうちに、この形に行き当たったんですね。意味のない言葉を歌ってるわけじゃないんですけどこの曲での歌は、聴く人が耳を澄ましてわかるかわからないかのレベルでよくて、後でわざわざ歌詞カードを手に取って見た時に、“なるほど”と。そういう楽しみ方もあっていいのかなと。

- ――小林さん同様に私もdipや、ヤマジカズヒデさんのギターが大好きなんですが (笑)。

- 小林:おお、それは最高です(笑)。

- ――『236745981』(M-7)の歌詞に“想い出波止場”が登場しますね。dipもそうですし、以前に想い出波止場(山本精一)を聴いた時もそうだったんですが、彼らの奏でる不協和音の重厚さと美しさに、自分が呑まれる感じやズタズタにされるような衝撃を受けながら、それを心地よいと感じる背徳感めいたものが湧いてきたことがあって。1,2曲目を聴いた時にその感覚が甦ってきました。後ろめたいような心地よさといいますか。

- 小林:それはよかったです(笑)。

- ――今、話に出たバンドもそうですが、小林さんはTwitterなどでもご自身が影響を受けたアーティストについて積極的に発言されていますね。

- 小林:そうですね。むしろ意図的に出していますね。そういうものを隠す理由がある人というのは、恐らく自分の出どころとか、下世話な言い方をすればパクリ元とか、そういうものが世の中に知られることによって自分のアイデンティティとか存在価値が薄れるとか、亡くなる、阻害されると思い込んでいる人か、実際にそうなる人か。それとも、あえて語らないことの美学を持っている人のどれかかなと思うんですね。僕の場合は、人は影響を受けて当然だと思っているし、僕は影響だけで生きている人間ですしね。僕は、自分自身が“オリジナルだ”なんて思ったことは一度もないんですね。好きなアーティストを並べてみた時に、その組み合わせは僕にしかないかもしれないけど、それだっていろんな人の遺伝子とか影響、触発がきっかけで生まれたものなわけで、“こんなところに影響を受けた”とか、“こんな人に触発されて自分がいる”っていうものを遺していくことは、後に続く、僕らに影響を受けた人に残せる財産のひとつだと思ってるんです。その証拠に僕はヤマジさんや、ART-SCHOOLの木下理樹さんや、その他いろんな人が“これが好きだ”とか、“○○に影響を受けてこの曲を作った”とか言われているのを見てさかのぼって知っていったこともたくさんありますから。

- ――なるほど。

- 小林:先人が遺してくれたものに出会って、違う角度からその良さをすくい取るきっかけを受け取ることができた。だから、僕もどんどんそういうことをしていけたらいいなと思っていて。ただ、それは“(そうすることで)音楽のシーンや土壌がもっと豊かになるといい”とかのカッコイイことじゃなくて、僕が広めることによって自分自身が補完されるような気がしているんですね。僕が“この音楽に影響を受けて作った”と言ったものを、誰かが遡ってそれを聴いて、また僕らの作品に戻って聴いた時に、それまでとは違う良さが見えてくることもあるかもしれない。そうなった時に僕らの音楽の楽しみ方も増えると思うし、そういう風に出来たらいいなと思うんです。

- ――いろんなものから影響を受ける、吸収できる柔軟性があるんですね。

- 小林:今のところはそうですね。何を聴いても感動できなくなったら、僕はたぶん、ものづくりができなくなるような気もするし。まぁその時は、残った財産だけでものを作るのかもしれないですけど。

- ――アルバムの話に戻ります。これも歌詞カードを見て分かったんですが、『Rhapsody in beauty』(M-6)の最後のほうにカギカッコでくくった空白があります(「 」と表記している)。曲を聴くとここには歌詞が聴こえますが、どうしてこのような表記を選んだんですか?

- 小林:そこは“これが美しさによる狂詩曲=It’s Rhapsody in beauty”と歌ってるんですけど、それまで日本語で書いている歌詞に、最後のほうに1行だけ英語が入るのは美しくないなと思って (笑)。その言葉自体に意味はあるんですけど、一番の理由は字面的に美しいかどうか、でしたね(笑)。

- ――その発想が自由でいいですね。

- 小林:空白があったら目を凝らしたりするじゃないですか?。

- ――しました(苦笑)。それと、最後の『僕らはなんだったんだろう』(M-10)は、ギターと歌だけでしょうか?まるで、世界の終わりのようなというか、世界が終わってしまっていろんなものが朽ち果てて廃墟すらないような場所で小林さんがギターを爪弾きながら歌っている絵が浮かびます。とても清々しいくらいに心地よく歌が響くアルバムの最後でした。

- 小林:THE NOVEMBERSの作品の最後って、基本的に、ちょっと背中を押すようなイメージとか、それぞれが日常に帰っていく時に、力が湧いてきたりするといいなというものを作ってきたけど、今回に限って言えば、そのルールとかセオリーとかもいったん置いてしまおうと。美しいならもの悲しく終わったっていいなと思ったし、『僕らはなんだったんだろう』は、一人の人の人生の最後を歌うみたいなテーマがあって。僕が思うに、人が死ぬときに“自分の人生はこういう意味があったんだ”っていうことを分かって死んでいく人なんていないと思っていて。最終的に、そんなものが見つかっても見つからなくても、派手なことがなくてもドラマチックなことがなくても、死ぬ時に好きな人が隣にいたとして、“自分たちの人生ってそんなに悪くなかったよね”とか“幸福だったよね”って眠るように人生が終わっていったら、すごく素敵だなと思うんですね。人が死んでいくこと自体は哀しいことに変わりはないんだけど、自分が人生を終える時は決して映画みたいなものじゃなくて良いし、自分がなぜこの世に生まれてきたのかは全然わからないけど、“何かよかったよね”みたいに終わっていく。そういうノリでいいというか、そういうのが自分の中できれいだなと思ったんですね。もちろん、ドラマチックで何かが結論づいて花火が上がるように死んでいくのも素晴らしいんでしょうけどね。そうじゃないところにも美しさがあるなぁって。

- ――大阪のライブでこの曲を聴いた時は、ギターと音と声の響き、照明やその場の静けさも全部含めて、とても神々しく感じられました。それとともにずしりと、大きなものを受け取ったような気もして。

- 小林:場所によっては、えもいわれぬ空気になっていた会場もありました(笑)。さっきまでバンドでワーッやってたのが、この曲になったら“小林祐介、独奏”みたいな感じで、すごい静けさの中で自分がこの詞を朗々と歌ってるのがシュールだったりもして(苦笑)。僕が緊張してるからでもあるんですけど、空気が張り詰めすぎてしまったこともありましたね。そこからこの曲の次に、ガシャーンッてノイズみたいなのを弾き始めるんですけど、その振れ幅にお客さんが“…自分はどこへ来ちゃったんだろう?”ってなっているんじゃないかなぁとか思ったり。その後、ステージにメンバーが返ってきた時の安心感がすごくて(笑)。

- ――ファイナルの11月28日(金)新木場STUDIO COASTはワンマンではこれまでで一番大きな会場ですね。

- 小林:自分たちとしては、今回のツアーは、THE NOVEMBERS自体を新しく始めるぐらいの気持ちで臨んでいるんですね。ライブに臨む姿勢もそうですし、ステージでのメンバーの立ち位置とか、音の面ではアンプの壁を作ったり、今までとはちょっと違った、4人で一個の“かたまり” 感を高められたらいいし、毎晩毎晩特別な気持ちで臨んでいるので来てくれる皆さんにも楽しんでもらえたらいいですね。ファイナルに関しては、ただ単に大きな会場でやりたいというよりも、自分たちがどんどん広がっていきたいというか。そうなると会場とか、集まって欲しい人の数は必然的に大きくなるし、僕はもともとL’Arc~en~Cielとかキュアーも大好きだし、彼らのようなスタジアム級のステージを自分たちだけのやり方でできたらいいなと思っていて。それが夢、というほどでもないけど今の現実的な目標ですね。

- ――NOVEMBERSの美しい轟音が大きな会場に響き渡るさまを想像しただけで圧巻ですね。

- 小林:僕らがもし何年後かに武道館とかもっと大きな場所でライブができる時が来たとしたら、それはただ単に僕らが人気者になったということじゃなくて、僕らを含めた音楽シーンとか、バンドをやっている子達を取り巻く状況自体に変化が起きているからそうなれるんだと思うんですね。それぐらいに自分たちの音楽が広まっていけばいいと思うし、それとともに“こういう音楽の楽しみ方があるんだぜ”とか、“こんなふうに(=THE NOVEMBERSのように)バンドってカッコよく始められるんだぜ”とか、わくわくする人たちが増えたらいいなと思いますね。